サウナブームは終わり?いつまで続く?ユーザー数や施設数の推移で動向をチェック

近年、インターネットや報道などで「サウナブームは終わり」という情報を目にすることが増えました。

しかし、実際は多くのサウナ施設が新規オープンしており、実際にどのような状況なのか分かりにくいですよね。

特に、これからサウナを開業しようと検討している方にとって、現在の状況や今後の動向は気になるところです。

そこでこの記事では、サウナブームの状況や業界の動向について、ユーザー数や施設数などのデータから推測してみます。

サウナブームはいつまで続くのか、次のブームやビジネスモデルはどのように変化しているのかなど、気になる情報もまとめました。

コラムのポイント

- サウナユーザーはピークと比べると減少傾向にありますが、大きく減ったのはライトサウナーで、現在も人気の施設は混雑している状況です。

- 銭湯などの施設数は年々減少していますが、スーパー銭湯やサウナなどのその他の公衆浴場はは横ばいで推移しています。

- サウナブームは徐々に収束している傾向がありますが、文化として定着しており、今後もビジネスチャンスはある状況と言えそうです。

「サウナブームは終わり」は本当か?

2010年頃から始まった「第三次サウナブーム」は、漫画「サ道」のドラマ化が火付け役だと言われています。

漫画やドラマでサウナの入り方や「ととのう」という楽しみ方が広まったことで、新規ユーザーが増えブームにつながり、多くのサウナ施設がオープンしました。

それまで「おじさんが楽しむもの」というイメージが強かったサウナに対し、老若男女問わず楽しむ方が増加しました。

しかし、一気にブームとなったことで人気のサウナ施設に人が集中し、行列ができたりマナー違反のユーザーが増えたりするなど、問題点も指摘されています。

結果的にサウナのイメージが悪くなり、コロナ過が明けて旅行やアクティビティの選択肢が増えたことで、ブームが収束したという意見が多いようです。

しかし、2025年現在も新しいサウナ施設はオープンしており、ブームが収束したのかどうか分かりにくい状況です。

次の章から、実際のデータを見ながらサウナブームの状況を読み解いてみましょう。

サウナブームの盛衰をデータで読み解く

サウナブームの盛衰や現在の状況について、ユーザー数・施設数のデータから推測してみましょう。

サウナユーザー数の推移

実際にサウナを利用している人の増減がどうなっているのか、日本サウナ総研の調査結果を参照してみましょう。

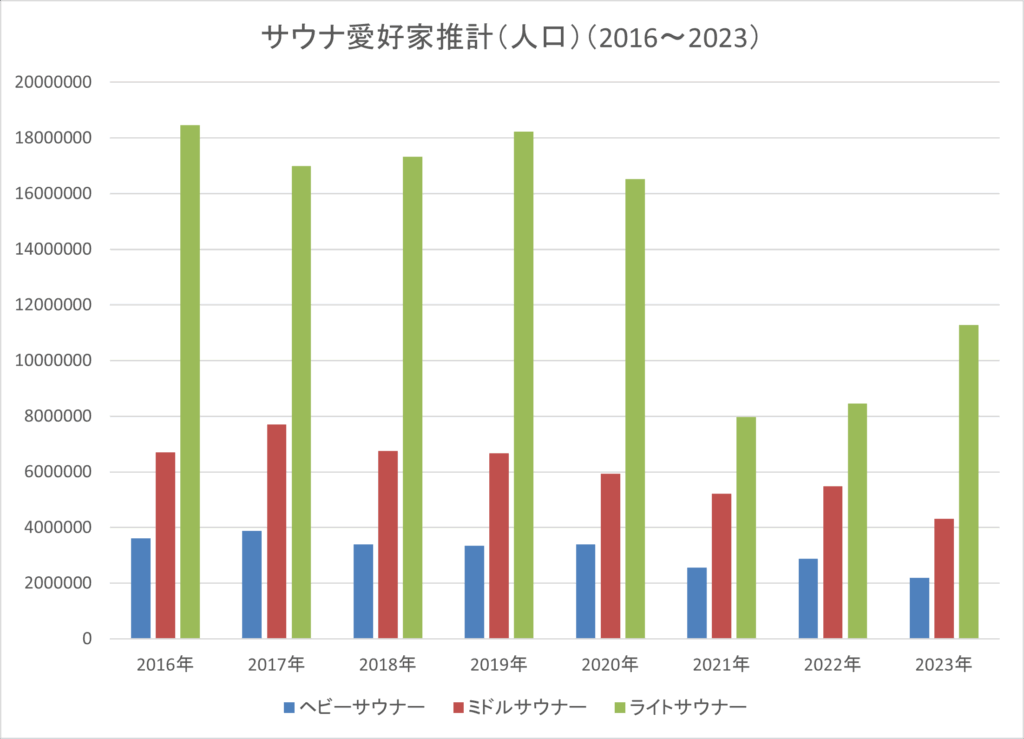

出典:日本サウナ総研 サウナ実態調査2024を基に弊社作成

- ライトサウナー:年に1回以上サウナに入る

- ミドルサウナー:月に1回以上サウナに入る

- ヘビーサウナー:月に4回以上サウナに入る

サウナに入る頻度別に利用者数の推移を見ると、どの層もピーク時よりは減少している傾向にあります。

ただし、2019年のコロナ過による大幅な減少の後は、ライトサウナーが大きく回復している状況です。

一方、サウナの利用頻度が多いミドルサウナー・ヘビーサウナーは減少傾向にあります。

このようにデータで見ると、サウナの利用者数はピーク時に比べると全体的に減少しており、ブームが終わったという意見の原因となっているようです。

しかし、ピークから大きく減少したライトサウナーに比べると、ミドルサウナー・ヘビーサウナーの減少幅は少ないため、それほど大きな影響は出ていない可能性も考えられます。

実際、現在も人気のサウナ施設では土日やピークタイムになると混雑が続いているため、ライトサウナーの減少はそれほど影響がないようにも見えます。

サウナ施設数の推移

前述したように、最近はサウナブームの終焉によって閉業している施設が増えているという報道が多いですが、データで真偽をチェックしてみましょう。

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

| 一般公衆浴場 | 3,398 | 3,231 | 3,120 | 3,000 | 2,847 |

| その他の公衆浴場 | 21,133 | 20,723 | 20,660 | 20,694 | 20,826 |

出典:厚生労働省 令和5年度衛生行政報告例から抜粋

厚生労働省のデータを参照すると、銭湯などの一般公衆浴場は年々減少しており、廃業しているケースが増えているようです。

一方、スーパー銭湯やサウナ施設が含まれるその他の公衆浴場は、2019年から見ると減少傾向にありますが、2022年から2023年を見ると132件増加しています。

報道を見ると、「利用客の減少や燃料費の高騰に対応できず閉業する」ケースが多く見受けられます。

銭湯などの一般公衆浴場は利用料金が決められているため、光熱費などのランニングコストの増加を値上げで吸収できません。

実際、報道で取り上げられている廃業したサウナは、古くから続く銭湯などが多いようです。

スーパー銭湯やサウナなどその他の公衆浴場は利用料金の規定がないため、近年の燃料費高騰に伴い値上げで対応しているケースが多いです。

厚生労働省のデータは2023年までですが、実際に新規オープンしているサウナも多く、施設数だけ見るとブームが収束したという状況ではないようです。

サウナブームはいつまで続く?

ここまで見てきたデータや状況を踏まえると、サウナブームがすぐに終了してしまう可能性は低そうです。

サウナユーザーは減少傾向にありますが、利用頻度が高いヘビーサウナー・ミドルサウナーはライトサウナーほど減少していません。

また、サウナ施設を含むその他の公衆浴場も大幅に数を減らしているわけではなく、急激にブームが終了したというより、徐々にユーザーが減少している状況と言えそうです。

実際、近年オープンしたサウナ施設を訪れると、世代を問わず多くの利用客が見受けられます。

大きなブームは収束した可能性はありますが、サウナ自体が文化として定着したという見方もあり、まだまだビジネスチャンスはあると言えるでしょう。

ただし、ユーザー数が減少している状況では、ただサウナ施設をオープンしただけでは生き残れない可能性も考えられます。

次の章で、ユーザーニーズの変化や現在主流のサウナビジネスモデルについてチェックしてみましょう。

サウナブームの次のビジネスモデルとは

2025年現在もサウナ施設自体のオープンは続いていますが、ユーザーニーズが多様化していて、ビジネスモデルも細分化が進んでいる傾向があります。

※サウナビジネスモデルの例

- 複数のサウナ室を備える大型のサウナ施設

- クオリティにこだわる貸切サウナ

- ホテルや旅館の一室にプライベートサウナを設置

王道的なスーパー銭湯型のサウナ施設は、タイプの違う複数のサウナ室や大型の水風呂などを設置し、食事やリラクゼーションも含めた滞在型施設が人気を集めています。

一方、郊外の立地を活かしグループ利用できる貸切サウナや、ビルの屋上などで眺望を楽しめる個室サウナなども増えています。

また、各地のサウナを目的に旅行をする「サ旅」も増えており、宿泊施設とサウナを組み合わせたビジネスモデルも。

例えば、客室を改装してプライベートサウナを設置することで、サウナユーザーの集客が期待できるだけでなく、競合との差別化にもつながります。

こちらでホテルや旅館へのサウナ導入方法について解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

〈関連コラム〉

ビジネス向けのプライベートサウナ「SAUNAGE」

最後に、前述したような新しいサウナビジネス向けのプライベートサウナ「SAUNAGE」をご紹介します。

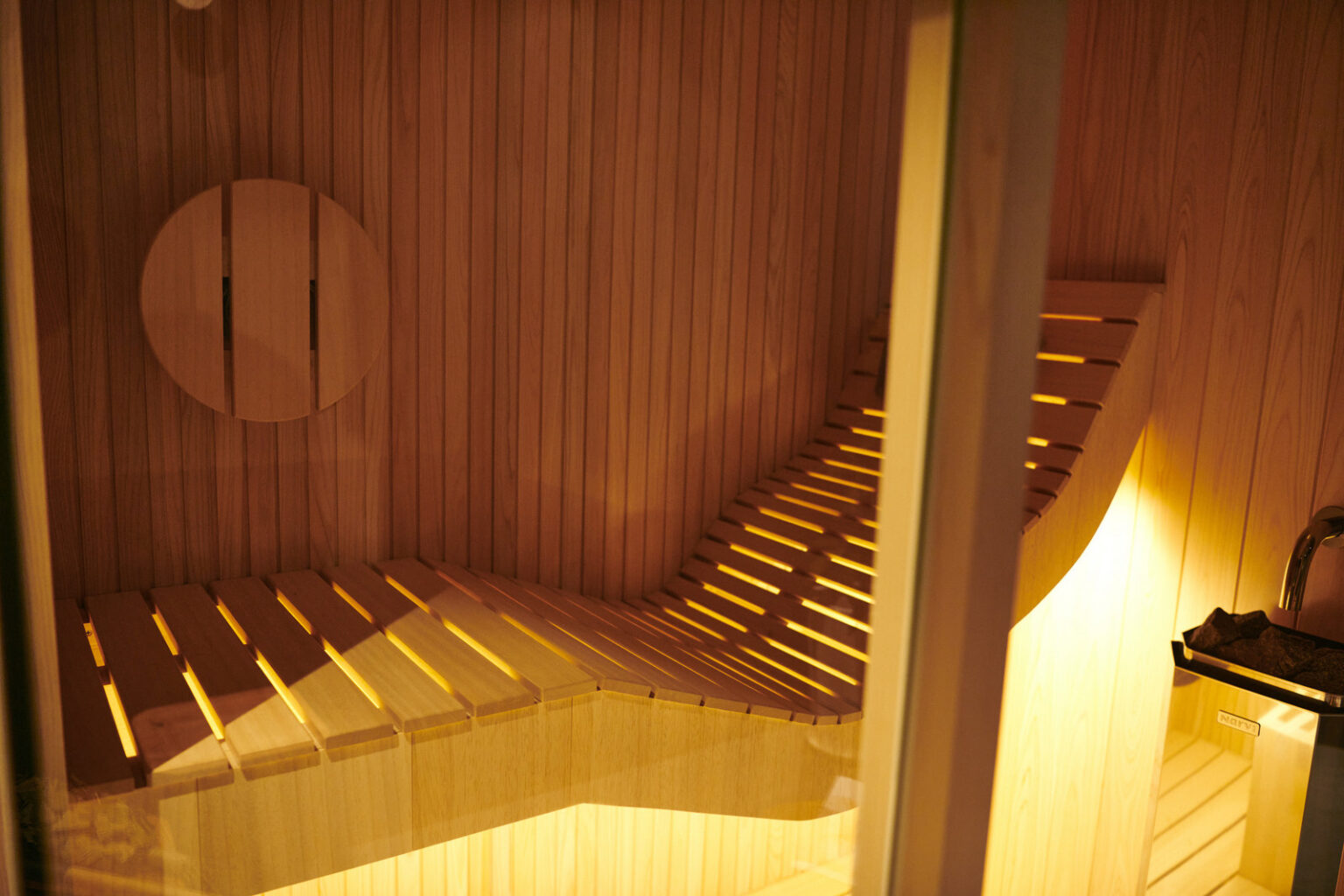

SAUNAGEは広いガラス面による開放感やラグジュアリーなデザインなど、一般的な製品にはない魅力にこだわりました。

人間工学に基づいたベンチ形状で、1~2人利用できるサイズ感なため、前述したホテルや旅館への設置にもピッタリです。

業務利用にも対応できるPRO仕様がございますので、どのようなビジネスモデルにも組み合わせることができます。

SAUNAGEのデザインや機能性をご確認できるショールームもございますので、ぜひお気軽にご相談ください。

SAUNAGE HOME 展示

〒107-0061 東京都港区北青山2-10-17 SOHO北青山104