消防法におけるサウナの設置基準や届出について分かりやすく解説

サウナの開業を検討する際、必ずクリアしなければならないのは消防法における設置基準や届出の手続きです。

どのようなサウナを開業する場合でも、消防法の基準を満たさなければ営業許可を受けることはできません。

そこでこの記事では、消防法におけるサウナの設置基準や、届出から営業を始めるまでの進め方について分かりやすく解説します。

コラムのポイント

- サウナは消防法によって設置基準が細かく定められており、設置場所や規模によって要件が変わります。

- 消防法の設置基準をすべて網羅するのは難しいため、所轄の消防署への事前確認が必須となります。

- 実際にサウナを開業するための、消防への届出の流れを把握しておきましょう。

サウナは消防法でどのように規定されている?

サウナは開業には建築基準法や公衆浴場法などさまざまな法律が関わりますが、消防法もその中の1つです。

消防法では、サウナについて次のように規定されています。

第九条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

サウナストーブは「風呂場その他火を使用する設備」に含まれるため、市町村ごとに定められている火災予防条例による設置基準を満たす必要があるのです。

例えば東京都の火災予防条例では、サウナ設備について次のように規定しています。

(サウナ設備)

第七条の二 サウナ設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

一 避難上支障がなく、かつ、火災予防上安全に区画された位置に設けること。

二 電気配線等は、耐熱性及び耐乾性を有すること。

三 サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

2 サウナ設備を設ける室の出入口等の見やすい位置には、規則で定める標識を掲示すること。

3 前二項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号から第七号まで、第十号、第十一号、第十二号の二、第十四号から第十五号まで及び第十七号から第二十号まで並びに同条第三項並びに前条第一項第一号の規定を準用する。

引用:東京都火災予防条例より抜粋

不特定多数の人が利用するサウナ施設は、避難経路や火災を防止するための設置基準が定められているのです。

次の章で、具体的にどのような設置基準があるのか1つずつ確認していきましょう。

消防法におけるサウナの設置基準

消防法におけるサウナの設置基準のうち、代表的な部分を抜粋していくつかご紹介します。

全ての設置基準をここでご紹介するのは難しいため、詳しい内容については所轄の消防署に事前確認を行ってください。

サウナ室の広さ

まずは、サウナ室自体の広さや出入り口に関する設置基準を確認しましょう。

一の対流型サウナ室の床面積(対流型サウナ室の前室の床面積を含む。)は、100㎡以下とすること。ただし、30㎡を超える場合には出入口を2以上設けること。

出典:東京消防庁

消防法では、1つのサウナ室の広さは100㎡以下と定められています。

以前はサウナ室の広さは30㎡以下に制限されていましたが、法改正により大型のサウナをつくれるようになりました。

ただし、30㎡を超えるサウナ室をつくる場合は、出入り口を2か所以上設ける必要があります。

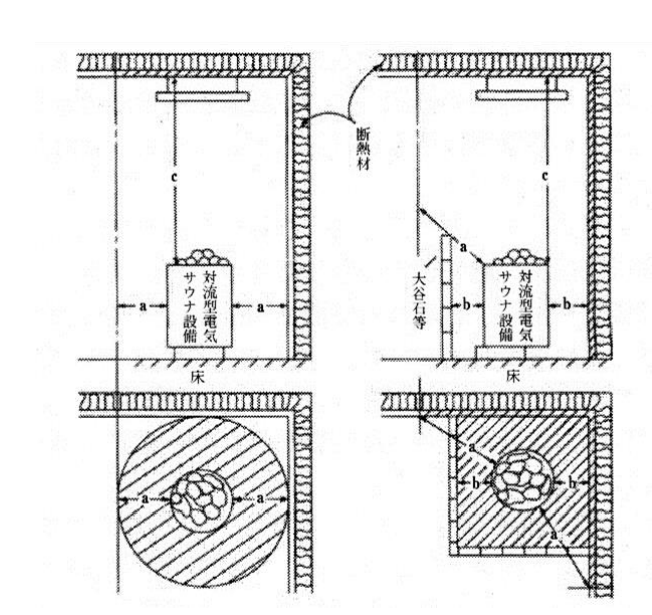

サウナストーブの遠隔距離

サウナ室に設置するストーブは、消費電力によって次のように周囲からの遠隔距離を設けることが義務付けられています。

| 定格消費電力7.5kW以下 | 7.5kWを超え15kW以下 | 15kWを超え30kW以下 | |

| a | 25cm以上 | 50cm以上 | 100cm以上 |

| b | 10cm以上 | 20cm以上 | |

| c | 100cm以上 | ||

出典:東京消防庁

上記のように、ストーブの消費電力ごとに遠隔距離が定められていて、周囲から一定の距離を確保する必要があります。

また、ストーブから一定距離の天井や壁は、遮熱性を有する特定不燃材料で仕上げることも義務付けられています。

消防設備等の設置

サウナの設置場所や規模によっては、消防設備等を設けることが義務付けられています。

- 一定の規模や設置場所のサウナにはスプリンクラー設備を設けること

- サウナ室に警報装置を設けること

- 出入り口等の見やすい位置に標識を設けること

実際の設置基準は、サウナを設置する建物の要件などによって変わります。

このように、消防法ではサウナの設置基準を細かく規定しており、実際の開業計画では事前確認を含めた手続きが欠かせません。

次の章で、具体的な消防への届出の流れを確認しておきましょう。

サウナ開業時の消防への届出の流れ

実際にサウナを開業する際は、所定の方法で消防署へ届出をし、立入検査によって設置基準を満たしていることを認められる必要があります。

例えば東京都の場合、火災予防条例によって次のように規定されています。

(火気使用設備等の設置の届出等)

第五十七条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

引用:東京都火災予防条例より抜粋

ストーブを使用するサウナは「火気使用設備等」に該当するため、工事に着手する7日前までに消防署への届出が必要になります。

具体的な流れを1つずつチェックしていきましょう。

設置基準を満たしたサウナプランの作成

まずは、前述した設置基準を満たすサウナ施設のプランを作成します。

サウナ施設自体のコンセプトやクオリティも重要ですが、同時に消防法や建築基準法をはじめとした設置基準を満たす必要があります。

一般の方が全ての設置基準を細かくチェックするのは難しいため、サウナづくりの実績が豊富な施工会社と一緒にプランをつくりましょう。

消防署と事前相談

サウナプランができ上がったら、届出や工事の着手前に所轄の消防署に事前相談をするのが一般的です。

事前確認をせず届出や工事を進めてしまうと、消防署からの指導を受けた際に大幅な変更が必要になり、追加の工期や費用が必要になる可能性があるためです。

また、所轄の消防署によって判断が異なるケースもありますので、細かい部分まで事前確認をし、必要に応じてプラン内容を修正しましょう。

所定の方法で届出をする

事前確認でサウナプランが確定したら、着工する7日前までに所定の方法で所轄の消防署に届出をします。

届出は窓口・郵送・電子申請などさまざまな方法があるため、事前相談の際に確認しておきましょう。

あらかじめ用意された届出書に必要事項を記入し、添付書類をそろえて所轄の消防署に届出をします。

※添付書類の例

- サウナの仕様書や各種図面

- 防火対象物使用開始届出書

- 火を使用する設備等の設置届出書

- 消防用設備等設置届出書

必要となる添付書類も、サウナの事業形態や所轄の消防署によって変わる可能性があります。

書類不備だと届出が受理されず着工が遅れてしまうため、必ず事前に必要な書類を確認し早めに準備しましょう。

消防署の立入検査を受ける

届出を経てサウナの施工が完了したら、所轄の消防署の立入検査を受けて設置基準を満たしているか確認されます。

無事設置基準を満たしていると認められると、消防法令適合通知書が発行されて保健所から営業許可を受ける準備が整います。

消防法に合わせてカスタマイズ可能なプライベートサウナを紹介

ここまで見てきたように、サウナを開業するためには消防法におけるさまざまな設置基準を満たし立入検査に合格する必要があります。

消防署の検査をクリアするためには、各種法令に対応できるサウナストーブや製品を選ぶことも重要です。

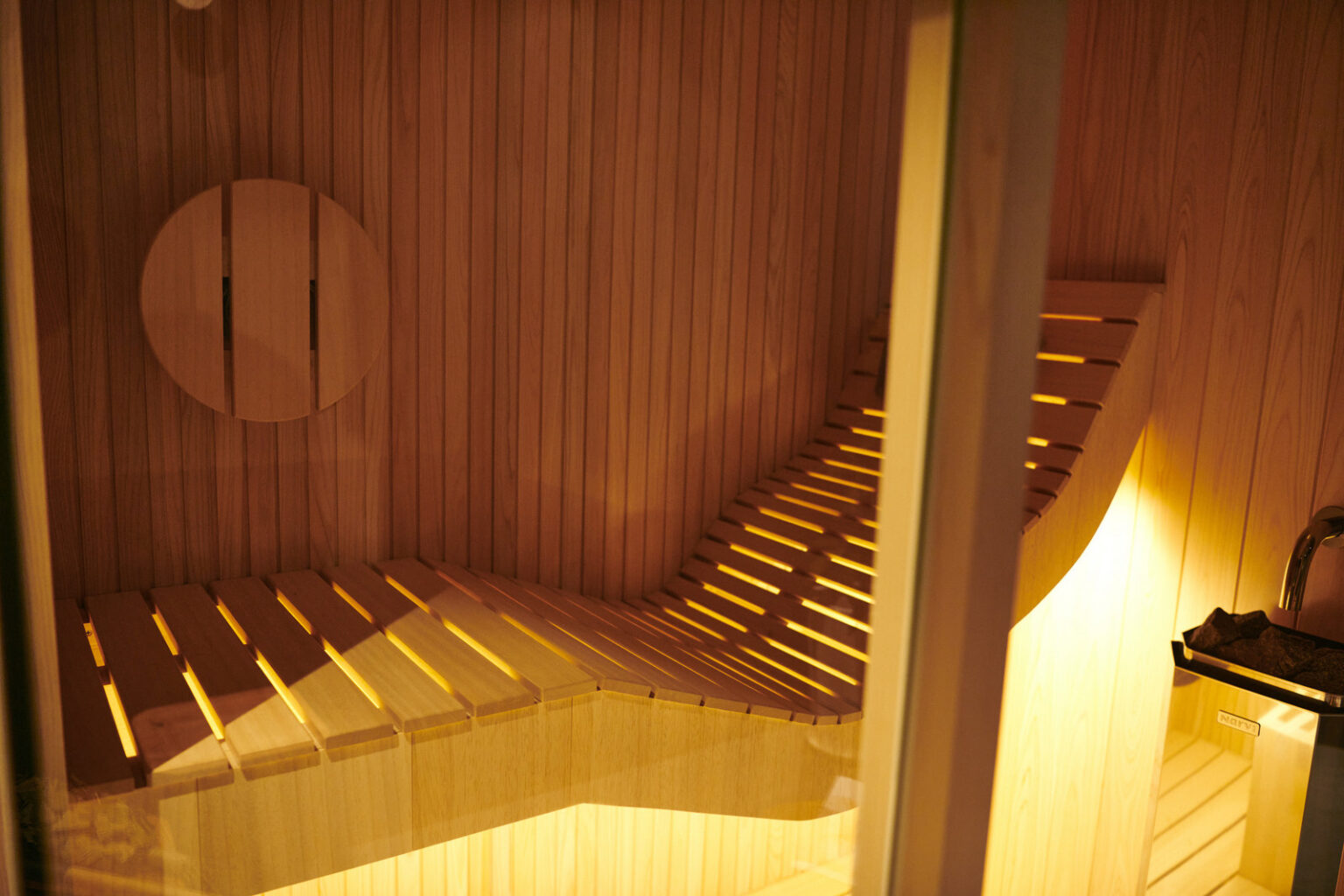

例えば秀建グループが開発した「SAUNAGE」は、事業用途に対応するPRO仕様をラインナップし消防法に合わせたカスタマイズが可能です。

例えば、素材を木材からスチール、窓を網入りガラスに変更するなど、消防署の指導内容に合わせてカスタマイズできます。

また、熱感知器の設置やスイッチを消防対応部品に変更するなど、細かい対応も可能です。

所轄の消防署と事前相談しながらカスタマイズすることで、サウナ開業をスムーズに進めることができます。

もちろん、広いガラス面やラグジュアリーなデザインなど、事業用サウナとしての性能や魅力にもしっかりこだわっています。

サウナ施設はもちろん、宿泊施設などさまざまな導入実績がございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

SAUNAGE HOME 展示

〒107-0061 東京都港区北青山2-10-17 SOHO北青山104